Ce qu'on a encore, ce qu'on a plus, ce qu'on pourrait avoir

Simon Billaut

Atelier Correia

Depuis 2016, Simon Billaut travaille à l'atelier Correia, fondé en 2002 par Claude Correia, à Saulieu. L’agence est composée d’architectes de différentes générations, pour l’essentiel formé·es dans des écoles urbaines et qui ont fait le choix de vivre en milieu rural. Depuis un an, ils et elles se sont constitué·es en coopérative. Atelier Correia intervient dans le Parc Naturel Régional du Morvan et l'écorégion bourguignonne des bassins de la Seine, de la Saône et de la Loire.

Simon Billaut nous reçoit dans les locaux de l’agence, dans un bâtiment ancien du centre ville de Saulieu. Il a lui aussi réalisé un voyage à vélo sur les traces de l’architecte Le Corbusier. C’était en 2016, ou “il y a trop longtemps” selon lui. Nous finissons l’entretien avec le conseil de ne pas hésiter à forcer l’hospitalité, au moment où les dernières personnes restantes au bureau s’en vont récupérer leurs légumes à l’AMAP.

Pour commencer, dans quel territoire est-ce que l’agence exerce et qu’est-ce qui le caractérise ?

Simon: Contrairement à ce qu’on pourrait penser, notre territoire d’action s’étend au-delà du Morvan. Même si le Morvan est une entité identifiable évidente, on peut en définir des plus petites. C’est une montagne, l‘eau s’écoule dans les différents bassins versants*, mais les gens aussi habitent de chaque côté : sa population est donc répartie entre quatre départements.

Le territoire est historiquement pauvre et a connu des vagues de migration vers les grandes villes, notamment vers Paris. Il y a de grandes villes connectées aux transports qui fonctionnent comme des «villes portes». L’agence intervient donc au-delà du Parc Naturel Régional du Morvan, à l’échelle des bassins de vie de ses habitants, globalement à deux heures de route autour de Saulieu.

*Un bassin versant est une zone géographique de collecte des eaux pluviales par un cours d'eau ou par une étendue d'eau.

Comment est-ce que ce contexte influence votre architecture ?

Simon: On se pose la question des découpages administratifs définis en partie par des injonctions politiques. Les échelles administratives peuvent être de plus en plus grandes, notamment avec de très grandes intercommunalités qui gèrent pourtant des choses de la vie quotidienne. Ceux qui centralisent ces questions sont les mairies qui n’ont plus la maîtrise de ces compétences. Mais ces sujets sont liés à la gouvernance territoriale, loin du champ d’action d’une agence d’architecture.

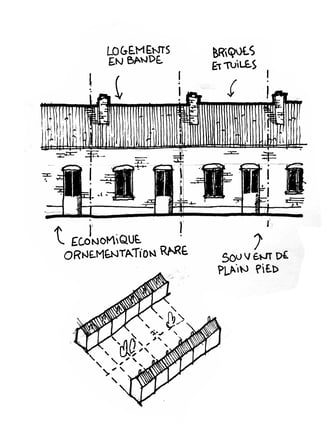

Nous nous posons cependant la question du territoire, de ses ressources, et de ses entreprises. La pratique en milieu rural permet d’être en lien avec les ressources naturelles et les filières. Nous essayons par exemple de développer la filière de la brique crue sur le territoire. Nous savons que c’est possible, mais il faut désormais trouver un projet où le mettre en œuvre. En travaillant sur les filières, on plante du potentiel pour plus tard. En terme de savoir faire, de ressources, les questions à se poser sont : “Qu’est-ce qu’on a encore ? Qu’est-ce qu’on n’a plus ? Qu’est-ce qu’on pourrait avoir ?”

Vous travaillez beaucoup au sein du Parc Naturel Régional (PNR) du Morvan. Comment est-ce que ça change votre manière de travailler ?

Simon: Le PNR apporte une structure qui a une visibilité et un soutien technique local. Le parc développe des ressources comme des inventaires ou des études qui servent de support pour les projets et permettent de communiquer des idées aux clients. Il intervient sur des sujets comme l’architecture, l’énergie et l’agriculture.

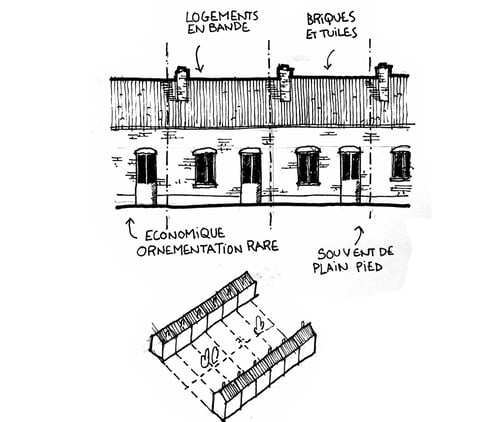

Le parc date des années 70 et est bien plus structuré que d’autres créés plus récemment. Il a notamment participé à développer la filière du bois. Par contre, certaines de leurs recommandations servent plus à « faire Morvan » qu'à développer une logique constructive locale: par exemple, ils recommandent d’utiliser de l’ardoise comme dans le patrimoine local vernaculaire. Or, il n’y a plus de gisement sur le territoire et les utiliser nécessite de faire venir les matériaux de loin, alors que des tuiles sont produites à proximité. Ma théorie - non vérifiée - c’est qu'à l’époque on avait des ardoises qu'on acheminait par le train depuis la Savoie ou Angers, mais ça n’est plus le cas ; Et avant ça, les toits étaient en chaume de seigle, mais on n’en produit plus du tout ici. Est-ce que ça aurait du sens d’en prescrire ?

Parfois la logique locale va à l’encontre de la logique du circuit du matériaux. Par exemple à Anost, le maire voulait construire avec des arbres de la ville, mais il était plus logique de construire avec ceux abattus à côté de la scierie qui auront au total parcourus moins de kilomètres.

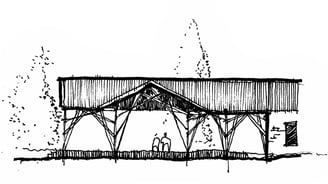

Halle de Village en bois, commune d'Anost. Atelier Correia Architectes.

Halle de Village en bois, commune d'Anost. Atelier Correia Architectes.

Il y a quelques années, vous évoquiez le fait qu’il y a peu ou pas de concurrence en architecture sur ce territoire, et que celle-ci serait bienvenue. C’est toujours le cas ? Quels bénéfices vois-tu à cette concurrence ?

Simon: Il y a un peu plus d’architectes installés sur le territoire maintenant, notamment de jeunes. Ce n’est pas tant qu’il y ait de la concurrence qui est importante mais, qu’il y ait des jeunes. J’ai eu un professeur qui disait qu’on a une architecture qui ne répond pas aux questions du moment parce qu’elle est faite par des gens qui ont enfin réussi à se faire un réseau. Sauf que ceux-là ont arrêté de réfléchir, ils n’ont plus le temps parce qu’il faut qu’ils gèrent les appels d'offres, les ressources humaines, etc. Par contre, quand ils sont jeunes, ils n’ont pas accès à la commande parce qu’ils n’ont pas ces réseaux là et ils écrivent des livres pour expliquer pourquoi ils n’ont pas eu les projets. Moi ça me fait penser aux premiers livres de Le Corbusier. Sur le territoire, il y a plein de jeunes qui viennent avec de nouvelles idées. A l’agence, le renouvellement s’est fait, et on se pose des questions qu’on ne se posait pas il y a quelques années, par exemple sur l’artificialisation des sols.

Les projections - basées sur une extrapolation des tendances - montrent un futur essentiellement urbain. Toi qui a fait le choix du rural, tu en penses quoi ?

Simon: Je ne pense pas que la grande métropole soit soutenable dans le futur. Mais je ne sais pas si la réponse à ça est un mode de vie rural, ni à quoi il correspond exactement. Qu’est-ce c’est qu’une ville, un village ? Il y a un mythe qui consiste à croire qu’à la campagne on est autonome. Aujourd’hui, l’éleveur de Charolaise d’à côté ne consomme même pas forcément sa propre viande, qu’il emmène directement à l’abattoir. A partir du moment où on ne produit rien de ce que l’on consomme, on va chercher sa nourriture ailleurs, là où elle est la plus accessible, la moins chère, là où on peut réaliser des économies d’échelle. Le Morvan est sous-peuplé, avec un nombre important de mètres carrés construits par personne, parce que les bâtiments sont des résidences secondaires, ou occupés par des personnes âgées. Il n’y a pas beaucoup d’artisans, d’agriculteurs, ou d’architectes. D’ailleurs les jeunes agriculteurs ont du mal à s’installer et à trouver des terrains.

À Saulieu, les étages au-dessus des commerces sont vides, la ville s’est agrandie mais pas sa population. Il y a de la vacance en centre-ville mais les gens qui viennent s’installer ici - y compris moi - veulent un jardin. À Lormes, on travaille sur le réinvestissement du centre-ville, notamment en le dé-densifiant pour retrouver une qualité de vie en centre-bourg.

Le biorégionalisme nous semble être une réponse pertinente aux problèmes que nous soulevons ici. Tu es familier avec ce concept ? Qu’est-ce qu’il t’évoque?

Simon: Je connais le concept, que j’ai abordé de loin à l’école. Je dirais qu’il s’agit d’un modèle contre-métropolitain qui consiste à voir comment on travaille, on vit et on agit avec un territoire en lien avec ses caractéristiques naturelles. Ce qui me vient en premier, c’est André Ravéreau et son travail sur le désert algérien. Il met en exergue l’interdépendance de chaque élément qui le constitue : Le pantalon et les chaussures que je porte sont faits parce que je m’assois par terre. Si la cuisine est au bois, alors on peut la déplacer facilement, au rez-de-chaussée pendant les journées chaudes, sur le toit pendant les nuits fraîches. Avec le gaz, la cuisine est fixée. Idem pour la construction, on fait des arches et des voûtes car on n'a pas de bois hormis la fibre de palmier, alors on s'adapte. avec le pétrole et le gaz, on change ça.

Propos recueillis le 24 octobre 2023 à Saulieu.

L'urbanisme agricole

Pierre Janin Fabriques Architectures Paysages

Pierre Janin a fondé l’agence FABRIQUES Architectures Paysage en 2007. D’abord basée à Vernand (Loire) sur le lieu de l’exploitation agricole familiale, l’agence a déménagé à Lyon en 2010. Pierre Janin a développé le concept d’urbanisme agricole, qu’il déploie avec ses collaborateur·ices dans des ouvrages ou des études souvent liés au milieu rural et agricole.

Nous avons rencontré Pierre Janin dans les locaux de son agence, à Lyon. Carte affichée au mur, il raconte l’histoire de l’agence et leurs différents lieux de projet. La veille, nous passions la journée autour de Cublize, pour y voir certains des projets de l’agence.

Nous comprenons de l’urbanisme agricole qu’il s’agit autant d’architecturer les paysages agricoles, que d’intégrer l’agriculture au projet urbain. Architecture et agriculture : qu’est-ce ces disciplines apportent l’une à l’autre ?

Pierre: Le terme urbanisme agricole a été lancé de manière hasardeuse avec mon frère Rémi au début de la création de notre agence, et nous sommes heureux de voir qu’il a depuis été repris ou approprié par d’autres confrères. Pour nous, cette notion renvoie au fait que les espaces agricoles peuvent être pensés, dessinés et aménagés de manière collective. Pour faire en sorte que l’espace agricole ne soit pas qu’un espace économique privé, géré uniquement par les agriculteurs mais qu’il peut être approprié et pensé collectivement, car c’est un espace qui est vu et vécu comme tel.

Quand on observe la quantité d’ingénierie déployée pour développer les espaces urbains qui sont des espaces communs, se dire qu’on délègue une grande partie de la gestion du territoire agricole uniquement aux agriculteurs seuls est une forme de délégation qui à terme, autonomise ces espaces et ne les transforment pas en espace partagés et vivants. Au contraire, Il y a mon sens un enjeu à ce que des partenariats nouveaux existent entre praticiens de l’espace agricole et concepteurs paysagistes et architectes, pour que ces espaces ne soient pas des impensés mais acquiert une force collective plus intense, et soient plus en mesure de développer des écosystèmes complets.

L’autre force de l’urbanisme agricole c’est de penser l’urbanisme en intégrant la valeur agronomique des sols, dans une logique agricole autant que urbaine. Ce qui primerait alors, c’est la de valoriser le sol comme espace potentiel de projet, de vécu et/ou nourricier. Pas seulement pour des questions productives, mais aussi pour des imbrications agro urbaines nouvelles sur le territoire. Ceci pour construire des espaces vivriers générant des niveaux d’implication et de rapport au vivant qui offrent des possibles, avec de nouvelles complémentarités agro urbaines qui recréent et génèrent du lien.

La notion d’urbanisme agricole a donc été toujours importante pour nous, parce qu’elle recèle cette notion de dynamique de projet par le sol, valable autant pour les territoires urbains qu’agricoles.

Les programmes agricoles font l’essentiel de l’activité de l’agence. Comment est-ce qu’ils influencent vos autres programmes ?

Pierre: Nous sommes confrontés à des programmes divers en milieu rural et frange des métropoles, mais la démarche que nous portons pour les projets agricoles alimente tous nos projets dans la notion d’économie d’espace et de moyens : on emploie des matériaux agricoles “pauvres” (paille, clôtures, ganivelles, tôles, etc.). La question agricole se traduit souvent par la reprise ou l’emprunt de la typologie qu’on réinterprète.

Nous portons une architecture rurale et paysanne épurée qui tire son essence d’une pensée agricole, d’une simplicité de moyen et de langage. Les dynamiques paysagères et géographiques sont mises en évidence dans l'adaptation au sol et dans les grandes lignes ou forces paysagères d'un site. Il ne s’agit pas d’un langage ni agricole ni architectural revendiqué mais plutôt de stratégies silencieuses ; pas d’effacement ni d’intégration, mais d’inscription. On essaie de faire en sorte qu’un projet se mêle à son territoire, dans une ambition simple et en lien avec les manières de faire agricoles.

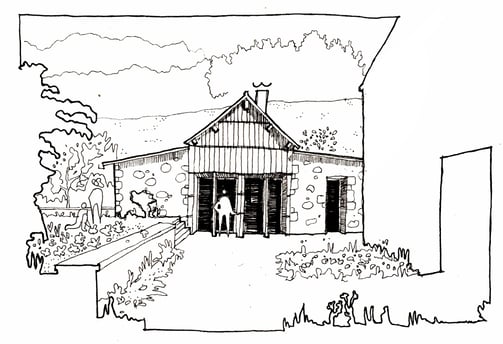

Extension d’un centre équestre à Cublize. Fabriques Architectures Paysages.

L’agence a commencé son histoire en milieu rural, avant de déménager à Lyon. qu'est que ça change, pour un architecte, de travailler en milieu rural ?

Nous avons effectivement migré mais pas de manière définitive et depuis 5 ans, nous investissons à nouveau un autre terrain de jeu agricole, plus proche de Lyon avec une ferme viticole support d’expérimentation. Une grande partie de l’agence est aussi investie dans un jardin potager collectif en frange de Lyon, ce qui nous permet toujours de mettre en pratique ce que nous pouvons porter dans nos projets et études.

Au-delà, nous avons toujours estimé que s’intéresser à la question du milieu rural ne revient pas forcément à s’inscrire dans une localité donnée. Pour nous, “rural n’est pas local”. Pour nos projets, la question de la ruralité est à décrypter, à comprendre et à saisir comme un objet d’étude, avec la nécessité de ne pas voir les choses sous l’angle des «métropoles » versus «des territoires ruraux oubliés et délaissés». Il nous semble important de créer des conjonctions, des points d’égalité et de complémentarités, en interrogeant ce qu’est la ruralité et ses mécanismes : comment se forment, se forgent, se construisent et s’habitent les territoires et les paysages. Un territoire rural ne va pas sans un territoire urbain et vice versa. La vision qui pousse à séparer les deux est d’ailleurs clivante et erronée de mon point de vue. Cela traduit le fait qu’il y a une relation d’équilibre et de réciprocité à reconstruire aujourd’hui.C’est pourquoi mêler le point de vue urbain et rural ensemble nous a toujours semblé essentiel.

Je dirai donc que travailler en milieu rural ET en milieu urbain est pour nous une force, parce que nous pouvons nous permettre d’avoir des points de vue variés, d’interroger par nos pratiques d’architectes, paysagistes et urbanistes la relation entre ces territoires et de considérer chaque part de territoire avec égalité d’intérêt, et avec une culture et une appétence pour décrypter, comprendre et saisir les enjeux urbains et ruraux.

Tu proposes d’établir un équilibre entre territoires ruraux et urbain. À quoi ça pourrait ressembler ?

Pierre: Il y a un enjeu de penser des territoires entre urbanité et ruralité. Un des enjeux, c’est la non-opposition et la complémentarité beaucoup plus forte entre agriculture et la manière d’habiter les territoires. Ce qu’a produit la modernité - et je pense qu’on arrive au bout - c’est d’avoir des espaces dans lesquels on vit, qu’on sur-exploite et des espaces dans lesquels on ne vit pas et qu’on voudrait être les plus libres possibles de toute anthropisation. Il faudrait au contraire je pense que l’on sache mieux ajuster et reconnaître notre implication humaine.

Cette notion de complémentarité engendre aussi une vision partagée centrée autour de la migration, avec le fait d’accepter qu’on soit urbain ET rural. Pour moi, l’exode rural, ce n’est pas que le fait d’aller vers la ville, c’est partir de la campagne. Si les campagnes sont vides, c’est aussi parce que des systèmes ruraux ont mis en place ces mouvements. Pour reprendre Mathieu Calame, la population rurale qui est restée, c’est celle des dominants (dans la famille, le membre qui a souhaité garder les terres).

La notion de complémentarité d’habiter imposera donc de repenser à la fois notre place dans le territoire, peut plus plurielle, pas uniquement urbaine ni rurale mais pour cela, ce n’est pas que le point de vue métropolitain qui est à faire évoluer, mais bien aussi celui des territoires ruraux, qui ne sont pas toujours accueillants à plusieurs points de vue.

Aujourd’hui, on peut avoir l’impression qu’il y a à nouveau des potentiels d’investissement en milieu rural. Même si souvent, les exploitations agricoles alternatives qui existent sont sur des terrains dont personne ne veut et sont assez stigmatisées, elles restent à la marge, marginales. Je pense qu’il y a une forme de revitalisation rurale qui émerge, mais je ne sais pas si elle est pérenne. Il y a aussi une forme de réhabilitation des milieux ruraux qui se fait par les retraités avec l’héliotropisme notamment.

Cette relation d’équilibre pourrait trouver sa traduction spatiale dans des manières d’habiter nouvelles, tant dans l’espace urbain qu’en milieu rural, avec des lieux médians, intermédiaires, composés d’architectures et de paysages urbano agricoles dont le but serait de créer du lien, et de valoriser les potentiels des sols.

Dans cette visée, les formes coopératives et collectives, engageant une implication citoyenne et pas seulement politique, me semblent essentielles. Y compris pour l’habitat.

Cette relation urbain-rurale est centrale dans le courant du biorégionalisme. Est-ce que tu es familier avec le concept de Biorégion ? Si oui, quels intérêts et/ou limites lui trouves-tu ?

Pierre: La question est finalement de savoir de quel concept on a besoin pour agir sur le territoire. Je ne trouve pas que le mot biorégion soit un mot qui parle de manière immédiate. Il commence à l’être dans notre profession car il a été vulgarisé et étudié. C’est comme la notion de frugalité, qui est intéressante mais qui peut être traduite de manière erronée par les maîtres d’ouvrage dans le but de réaliser des projets pour peu de frais.

Dans nos professions, on a toujours ce travers d’aimer avoir notre jargon et de proposer des concepts qu’on intellectualise, c’est important et nécessaire, mais ce peut aussi être limitant. Et je le dis en ayant fait une partie de mes études en philosophie.

Une question qui se pose pour la biorégion est celle de la définition de ses limites, de ne pas les figer et de faire attention à ne pas tomber dans le localisme. Cette notion, si elle peut partir de très bonnes intentions, pourrait être trop restrictive et renvoyer à une forme d’identité territoriale limitante. La question de la coopération et de la mise en lien à l’échelle des territoires est essentielle. Mais la retrouver ou la définir par le biais unique de communautés habitantes peut devenir fallacieux de mon point de vue.

Le biorégionalisme permet par contre de penser les écosystèmes et les milieux, et d’aller au-delà de l’application du zonage limitant et monofonctionnel en urbanisme, que l'on a hérité de la modernité. Pour moi, c’est un des grands atouts de cette notion, et l’un des grands enjeux auxquels nous sommes confrontés collectivement.

Sebastien Marot parle de permaculture d’aménagement : un élément peut remplir plusieurs fonctions et plusieurs éléments remplissent plusieurs fonctions. Je trouve que dans les territoires il y a cet enjeu là, y compris dans les territoires ruraux. Il y a ces découpages et millefeuilles institutionnels qui font qu’il n’y a pas de perméabilité entre chacune des fonctions territoriales. Et il me semble que le bioregionalisme porte cet avantage, de pouvoir rassembler les parties de nos territoires disjointes en s’affranchissant de la vision monofonctionaliste qui prime.

Donc pour répondre à la question, je trouve un intérêt au biorégionalisme, mais je lui trouve aussi des limites si on le pousse à son extrême. Et je crois qu’il faudrait trouver un autre mot plus adéquat, j’ai entendu la notion de territorialité, il faut la préciser mais de prime abord, elle me parle plus

Propos recueillis le 9 décembre 2023 à Lyon

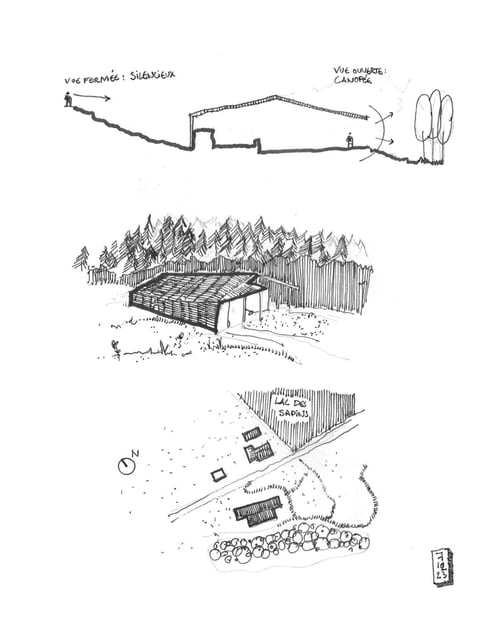

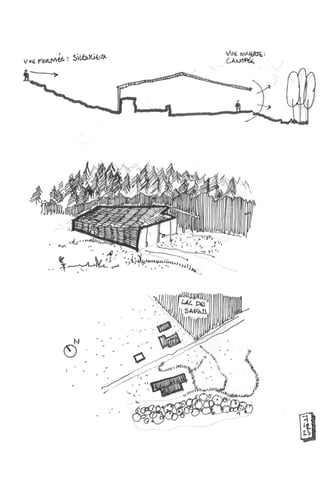

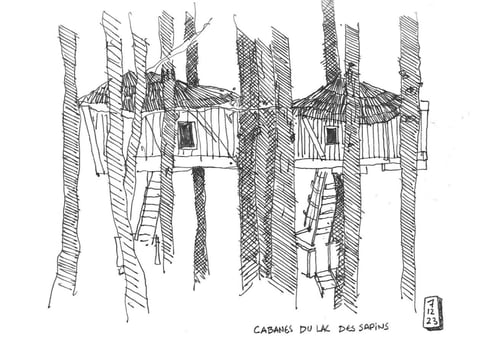

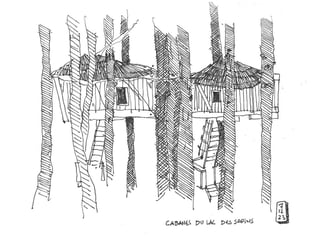

Cabanes du lac des Sapins à Cublize. Fabriques Architectures Paysages.

L'architecture du quotidien

Fanny Cacaud

& Marc Girerd

Boro Boro

Fanny Cacaud et Marc Girerd fondent Boro Boro en 2021. Ce jeune couple d’architectes s’est installé dans le village de Saint-Antonin-Noble-Val dans le Tarn-et-Garonne, au cœur des gorges de l’Aveyron. En plus de leurs diplômes d’architectes, elle est titulaire d’un CAP de menuiserie, et lui d’une licence d’histoire. Issue du mouvement japonais mingei de valorisation des savoir-faire artisanaux et populaires, la pratique du boro consiste à rapiécer des vêtements traditionnels pour donner naissance à des pièces uniques, économes en ressources, dans la recherche d’une esthétique de la réparation, à la fois ordinaire et singulière.

Avant de nous recevoir, Fanny et Marc nous ont encouragé·es à venir visiter la chanvrière ouverte il y a peu, à quelques kilomètres de Saint-Antonin. Il et elle y passaient l’après-midi pour se former aux techniques de mise en œuvre du béton de chanvre, formidable isolant. Pendant leur formation, nous avons passé deux heures avec Dominique, entrepreneur en bâtiment et propriétaire des lieux. L’entretien s’est tenu chez Fanny et Marc, le soir. Nous y avons ensuite passé la nuit, au sec, pendant que les vélos prenaient la pluie.

Dans quel territoire exercez-vous et comment est-ce que ça influence votre architecture ?

Marc : Ici, difficile de dire où se trouve la limite de la région naturelle. Le Tarn-et-Garonne est un département qui est né tardivement en prenant des morceaux à ceux d'à côté. On est à la jonction entre l’Aveyron, le Lot et le Tarn qui sont des territoires assez différents. La communauté de communes s’appelle d'ailleurs “Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron" : son nom comporte trois entités géographiques et géologiques différentes. Je ne sais pas s' il y a une identité propre à ce territoire mais, en tout cas, c’est comme si on avait récupéré des petits morceaux de chacun.

Fanny : Nous travaillons à quarante minutes de chez nous. À cette distance, on trouve du colombage, de la terre crue, de la brique et des filons de pierres différentes. C’est intéressant en tant qu'architecte de travailler ici. Dans l’ancien, on a plein de techniques à connaître. Tu n’abordes pas de la même façon une maison en colombage-torchis qu’une maison en pierre.

Comment avez-vous défini cette distance ?

Fanny : Les quarante minutes c’est un choix et on y tient pour une question de confort. On a aussi envie de tisser un réseau d’acteurs locaux et de se dire que dans un rayon de quarante minutes tu peux identifier un réseau d’artisans. J’aime bien travailler là où j’habite. Tu connais les acteurs, les techniques constructives, les problématiques. Je trouve que ça donne une crédibilité et une forme de légitimité.

Marc : Quarante minutes c’est aussi l’air d’influence de Saint-Antonin-Noble-Val sans arriver aux plus grandes villes du secteur : Montauban, Villefranche-de-Rouergue, Albi et Cahors.

Votre pratique s'oriente vers la transformation de l'architecture du quotidien. Pourquoi ce choix ?

Fanny : Les pavillonneurs se sont emparés du marché de la maison individuelle. Nous sommes sur un secteur sur lequel peu d’architectes vont. C’est chronophage et difficilement rentable, mais on a à cœur de se dire qu’il faut des architectes partout et pour tout le monde. Pour nous, il n’y a pas de petite architecture ni de petits projets. On vit dans de l’architecture en permanence, que ce soit chez nous, au café… Il n’y a pas de projets ni de programmes plus nobles que d’autres. C’est une architecture que tu vis au quotidien, il y a cette dimension domestique.

Marc : Et ça ne concerne pas forcément que le logement. L’idée c’est qu’on ne cherche pas à faire des choses spectaculaires, notre architecture on a aussi envie qu’elle s’efface un peu.

Quel projet avez-vous réalisé pour le moment, et comment est-ce que vous sélectionnez vos projets ?

Fanny : Ce qu’on s’est dit au démarrage, c’est qu’il n’y a pas de programme qu’on ne veut pas faire, mais que c’est surtout une question de rencontres. En travaillant pour des particuliers, c’est très important d’avoir une forme d’empathie. Il faut que tes clients te plaisent et réciproquement.

Marc : L’agence a deux ans, on est au tout début de notre activité. On vient de livrer notre premier chantier : une maison individuelle qu’on a essayé d’intégrer dans son environnement avec l’utilisation de la pierre. Pour le moment, les commandes que l’on a, c’est essentiellement de l’habitat individuel : rénovation, extension, construction… À la base, on est plutôt réticents à la construction en neuf parce qu’on croit beaucoup à la rénovation et plus particulièrement en centre-bourg. Écologiquement, ça fait sens de rénover avant de construire.

Fanny : Beaucoup de Britanniques sont arrivés dans la région à partir des années 70. Ils ont acheté des maisons, les ont rénovées et y habitent à l’année. Pour ce premier projet, nos clients étaient un couple de Britanniques âgés qui avait une maison ancienne en centre-bourg pas très accessible. Ils voulaient construire une maison neuve, mais proche du centre-bourg car ils sont très attachés à la vie du village. La construction de logement neuf ce n’est pas forcément ce qu’on défend. Par contre le sujet du vieillissement en centre bourg nous intéressait, alors on a accepté.

Marc : Dans la demande, en termes de matérialité on a été à la limite de ce qu’on pouvait proposer aux clients. On aurait aimé faire une maison en paille, mais dès le départ, ils nous ont dit qu’ils ne voulaient pas de paille et qu’ils détestaient le bois !

Fanny : Le référentiel des matériaux et l’imaginaire n’était pas le même. Ils avaient plutôt en tête une maison moderne mais on a réussi à les emmener vers du bois de châtaignier, de la pierre, des enduits à la chaux. Ça a été une espèce de mariage. On a réussi à défendre des choses. C’était intéressant, ça nous a permis de réviser nos arguments, de nous remettre en question et de ne pas être dogmatiques.

Maison individuelle, Tarn. BoroBoro Architectes et Aquilino Torrão. Photographie Aquilino Torrão.

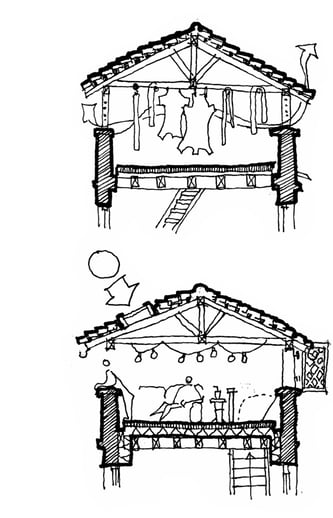

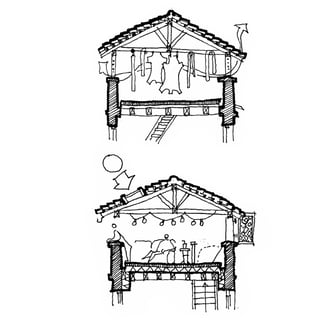

Exemple de reconversion de Soleilhous.

Terasse inspirée des Soleilhous. BoroBoro Architectes.

Le territoire est très touristique, avec beaucoup de “plus beau village de France”, comment est-ce que vous le vivez au quotidien ?

Fanny : À Saint-Antonin, justement il y a des gens et de la vie à l’année. Le tourisme nous permet d’avoir des commerces ouverts à l’année qui font leur chiffre l’été. Après, il faut que ce soit encadré pour ne pas que ça devienne des villages dortoirs.

Marc : C’est un équilibre fragile et difficile à trouver.

Fanny : Saint-Antonin a toujours été un village très attractif, au XIIe siècle, c’était un bourg de commerçants. C’est pour ça qu’il y a des équipements, des commerces. C’est un cercle vertueux, il y a des commerces qui s’installent parce qu’ils ont des clients, et des gens qui s’installent parce qu’il y a des commerces.

Marc : Peut-être que le télétravail aide aussi à ça. Il y a des gens qui peuvent venir s’installer à l’année sans avoir à trouver une activité sur place.

Fanny: Avant on était à Sarlat, qui est une ville très touristique et tu le vois aussi dans les commerces. C’était essentiellement des baux commerciaux précaires le temps de la saison. Je pense qu’il faut que les communes mettent en place des outils pour encadrer l’offre commerciale, par exemple en mettant à disposition des locaux pas trop chers avec comme condition d’être ouvert à l’année.

La plupart des personnes qui quittent les grandes villes le font aussi pour trouver de l’espace ou un jardin, ce qui mène à un rural diffus qui pose lui aussi des problèmes. De mobilité, notamment. Face à une descente énergétique, comment vous voyez le futur de l’occupation du territoire ?

Marc et Fanny, en chœur : Le centre bourg !

Marc : Le centre Bourg résout pas mal de questions liées à la mobilité, il mutualise les réseaux. C'est plus écologique et plus résilient que l'habitat diffus. Aujourd’hui, il y a 600 habitants dans le centre-bourg de Saint-Antonin. Au XIIe siècle, il y en avait 6000. Il y a bien la question de l'espace extérieur, mais ici par exemple il y a des soleilhous - des greniers ouverts qui étaient utilisés pour le séchage des peaux ou des récoltes - transformables en terrasses couvertes. Le centre-bourg a de l’avenir, il attire de nouveaux arrivants, et peut-être qu'à terme l’habitat diffus deviendra moins attractif.

Fanny : Il y a aussi des arrivants qui aspirent à vivre isolés dans la nature, en habitat léger. Mais les constructions en zone naturelle ne sont jamais anodines, ni complètement réversibles. Les gens se disent que s'ils n'ont pas de fondations, ils n'ont pas d’impact. En réalité, on transforme un habitat pensé pour être nomade en habitat sédentaire et ça peut perturber les écosystèmes. Mais il faut garder en tête qu’il y a aussi des effets de gentrification à l’œuvre en campagne. Les gens qui étaient là parce que la vie n'était pas chère ne peuvent plus accéder à la propriété ou louer, faute d’offre. L’habitat léger est une solution pour eux.

Propos recueillis le 8 mars 2024 à Saint-Antonin-Noble-Val

La permanence architecturale

Marion Dubreuil

Architecte installée en Corrèze depuis 3 ans, Marion Dubreuil développe trois activités en parallèle. En tant que salariée au sein de l'agence Sophie Bertrand Architectures à Eymoutiers, elle réalise des projets de réhabilitation en favorisant des matériaux naturels et la proximité. A Lacelle, elle participe à deux projets de réhabilitation : « l’amicale mille feux » - un lieu toujours ouvert au cœur du village - et un hameau, propriété collective à rénover complètement. Elle développe également un projet de permanence architecturale: un bureau de conseil ouvert à toutes et tous pour traiter des sujets préalables à un projet de construction, de rénovation ou des sujets de maintenance et d’entretien du bâti.

Marion ouvre le bal des 4 entretiens que nous avons mené lors de notre passage chez nos ami·es du collectif Panache. Plus mobile que nous, elle a eu la gentillesse de nous épargner 20km de vélo pour lui rendre visite. Elle restera dîner le soir, en compagnie de nos ami·es qu’elle connaît déjà.

Dans quel territoire pratiques-tu et qu’est-ce qui le caractérise ?

Marion: Le plateau de Millevache est une entité au sens géologique, un plateau granitique entre 400 et 800 m d’altitude. Il est vallonné et sillonné de rivières : la Vienne, la Creuse, le Taurion, la Maulde, la Dordogne, la Vézère et la Corrèze. Le climat est particulièrement affreux : il est froid, imprévisible, avec beaucoup d’orages, du gel très tôt et très tard dans l’année. L’été dure un mois et demi. Les sols sont granitiques et acides, peu nourriciers. Quand tu lis “Comprendre le Limousin et y vivre” de M.-F. Houdart, elle dit que les habitants du plateau au XIXe siècle faisaient 1m54 tant ils étaient carencés.

C’est l’histoire d’un endroit déshérité. Le plateau de Millevaches est un territoire qui a été asservi par des logiques économiques qui le dépassent. Dans ce territoire où l'agriculture est difficile, on a installé une production intensive de bois et d'électricité avec des barrages. Ça n'a été décidé qu'à l’échelle nationale. À mon sens, la forte politisation actuelle du territoire est en partie liée à ça..

Comment est-ce qu'il influence ton travail et ta manière de vivre ?

Marion: C’est le fondement de tout. Je suis venue m’installer là parce que ce territoire-là m'intéressait et le travail de Sophie Bertrand aussi. Ce qui me plaît dans sa manière de faire, c’est qu’elle s’appuie sur le territoire. Par exemple, elle ne fait presque que de la réhabilitation parce que le territoire n’a pas besoin de nouvelles constructions. Le sujet n’est pas dans la construction, il est dans l’entretien des choses qui sont déjà présentes.

La filière bois est très développée mais les filières bio- et géo-sourcées sont embryonnaires. Le territoire est couvert de forêts. Pourtant, quand je demande à un menuisier de mettre en œuvre du bois local, il n'en a pas. Parce que le bois part dans des bourses au bois et n'est pas redistribué ici.

De surcroît, la filière bois locale est très portée sur la coupe rase.

Marion: C’est très difficile de savoir si un bois est issu de coupes rases. Il y a pas de label « pas issu de coupe rase ». En 2011, une personne s’est amusée à faire labeliser le parking du supermarché d’Eymoutiers « PEFC », forêt gérée durablement, pour vous donner une idée de la valeur des labels.

Il me semble que notre rôle d’architecte est de contribuer à les amorcer et à créer des dynamiques économiques qui font naître ces filières, en prescrivant et en cherchant à travailler avec les artisans qui mettent en place de la paille, de la terre, etc. Il y a très peu d’argile sur le plateau et le climat est très humide. À part en intérieur et en finition, c’est rare qu’on puisse en mettre en œuvre. La filière paille, il y en a, mais on ne trouve pas d’artisans qui ont les bonnes assurances, il faut aller en chercher à Limoges donc c’est plus cher ; Il y a quelques chanvrières ; Il y a de la pierre, mais plutôt du réemploi, ce que tout le monde a fait pendant des siècles. Après il y a les matériaux biosourcés mais industriels : des isolants type laine de bois, fibre végétale, fibre mélangée, ouate de cellulose. C’est biosourcé, mais ce n’est pas la même logique. Il n’y a pas la même retombée sur le territoire.

Tu a un projet de permanence architecturale, qui peut aussi encourager l’usage de ces matériaux. Tu peux nous en parler un peu plus ?

Marion: Les objectifs de ce projet sont de s’occuper indirectement des objets bâtis qui sont déjà là, en donnant aux gens des outils et des clés pour savoir comment rénover. Par exemple: comment faire un traitement de façade pour éviter de créer de nouvelles pathologies ou détériorer des bâtiments anciens de manière irrémédiable. Le but est de permettre aux habitant·es de comprendre l’objet dans lequel ils et elles habitent pour mieux le réparer. La construction dure ainsi plus longtemps. Le projet répond à une logique économique et écologique. Mon envie de monter cette permanence vient du fait que faire appel à un·e architecte c’est cher et qu’il y a plein de sujets qui sont dans un entre-deux, qui ne nécessitent pas d’engager un ou une architecte, mais qui demandent plus qu’une discussion de comptoir. Je trouve ça bien qu’il y ait un endroit où poser ces questions.

Les CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) proposent des conseils similaires, gratuits mais limités. Quelle différence tu fais avec ce service là ?

Marion: Les CAUE, leurs antennes sont dans les grandes villes de chacun des départements. Ici, l'idée serait de proposer un service sur le plateau qui a son propre climat, sa propre architecture. Le plateau c’est une entité assez définie qui a son propre fonctionnement.

Cet engagement va aussi dans le sens d’une implication plus forte des habitant·es vis-à-vis de leurs espaces de vie. Tu es aussi impliquée dans des projets collectifs, c’est bien ça ?

Marion: Oui, d’une certaine manière c’est déjà une forme de permanence que j’expérimente dans les projets dans lesquels je suis impliquée à Lacelle. Il y a deux projets collectifs : l’amicale mille feux, et un hameau. L’amicale est un bâtiment difficilement qualifiable : un lieu toujours ouvert dans un village de 130 habitants, où tu peux venir faire des machines, te mettre au chaud, dormir au dortoir, où il y a des événements. Ce que la CAF pourrait appeler « espace de vie sociale ». Je pense que ces lieux qui ont un portage privé mais collectif sont hypers importants. Je suis membre du collectif à titre personnel et je met à disposition mes outils d’architecte.

Ensuite il y a le hameau, une propriété collective à rénover. Cette idée m'intéresse: comment on peut la mettre en place, qu’est-ce que ça implique. On est quand même construit·es avec l’idée d’une propriété à soi. Ton rapport au territoire, si tu considères que le sol t’appartient, tu pars du mauvais pied. Ce type de lieux en portage collectif, à la fois privé et à destination du public, propose des alternatives. La prise de décision est collective, chacun·e met à disposition ses outils. Et en tant qu’architecte, ça fait me permet aussi de me cultiver et d’expérimenter sur les montages fonciers en amont des projets

Ici sur le plateau de Millevaches, il y a peu de services publics. Mais des espaces collectifs se montent, et tentent de compenser ces manques. Ça fait des lieux qui naissent d’un besoin, contrairement à certains projets publics qui existent à cause d'une subvention et qui serviront une fois par an.

Par ailleurs, l’idée de communauté, de sentiment d’appartenance à une forme de collectivité est très présente sur le plateau. Notamment via le syndicat de la montagne limousine qui est une entité participative. N’importe qui peut y aller et il y a des groupes de travail sur des sujets : l’eau, la forêt, le soin, le logement. Il y a une communauté qui arrive à se former, qui ne porte pas une seule voie et qui n’a pas forcément un seul avis sur tous les sujets. C’est une espèce d’entité créée pour faire front, face à d’autres entités institutionnelles dans lesquelles personne ne se reconnaît. Il s’agit d’une forme d’infiltration qui n’est pas étiquetée et n’a pas de forme juridique. Tout est informel. Il n’y a pas de direction politique donnée, c’est polyphonique. Les gens peuvent se revendiquer du syndicat. C’est une entité que tu peux t’approprier. Enfin c’est ce que j’en comprends.

Flyer de l'amicale mille feux.

Tu disais plus tôt que le territoire n’a pas besoin de nouvelles constructions, qu’il faut entretenir. Il nous semble que les métropoles atteignent leur limites - écologiques, et sociales. Est-ce qu’il y aurait de la place pour accueillir un exode urbain ?

Marion: Je ne suis pas fondamentalement contre les métropoles, même si elles ont un vrai problème en termes d’autonomie de subsistance. Le fait qu’il y ait des métropoles, ça implique des dynamiques de territoires servants-servis.Mais les métropoles sont une mine énorme de matériaux. La dynamique en cours c’est qu’il y a beaucoup de gens qui viennent des villes et qui achètent pour se garder une porte de sortie. C’est un peu à double tranchant pour le territoire.

Ce que je trouve intéressant dans la dynamique actuelle du plateau de Millevaches, c’est que lorsqu'on regarde l’histoire, ce territoire a connu ses périodes les plus fastes à l’époque gallo-romaine et au moyen âge. Elles correspondent toutes deux à un redoux climatique sur cette zone du globe. J’ai l’impression qu’on entre à nouveau dans une période prospère du Limousin et bizarrement elle correspond aussi à une période de réchauffement - bien que dérèglement également - climatique. Et ça fait écho. Le territoire devient attractif en partie pour ça. Beaucoup de gens considèrent que ce sera un des derniers endroits vivables.

Si tous les bâtiments vacants étaient occupés, ça ferait revivre des villages. À Saint-Merd-les-Oussines en Corrèze, il y a encore une vieille dame qui est la dernière institutrice qui a fermé l’école. Ils sont 80, à un moment ils étaient 2000. C’est aussi la façon d’habiter qui a changé parce qu’ils occupaient le même espace. Les gens qui habitent créent une économie, pas forcément au sens d’argent mais en termes de dynamique.

On est dans un territoire plutôt vallonné avec pas mal de diffus. Si on le ré-occupe, qu’est-ce que ça change quand on a plus de pétrole ?

Marion: Ça change énormément de choses. Je prends ma caisse tout le temps. Tous les jours pour aller travailler, pour voir des potes. C’est dans le quotidien de plein de gens. En l’occurrence je fais ça, c’est une forme de facilité… mais s’il y a plus du tout de pétrole…je ne sais pas bien ce qu’on ferait. On abandonnerait la logique de rapidité qui va avec la voiture.

l y a un courant qui nous intéresse - le biorégionalisme - qui a réfléchi à la question de la réoccupation des territoires ruraux. Une façon “d’organiser la décroissance”. Est-ce que tu es familière avec le concept ? quels intérêts et/ou limites tu trouves à cette approche ?

Marion: Ce mot même de "biorégionalisme" est paradoxal : c'est un terme très abstrait alors qu'il prône une réappropriation collective des choses concrètes. C’est presque antithétique. Il y a quelque chose d'un peu pompeux dans l'intitulé. Au quotidien je ne me dis pas «je suis biorégionaliste», et pourtant je m’y retrouve d'une certaine manière.Y a quelque chose d’un peu bavard qui s’éloigne du concret des choses, mais dans ce que ça contient j’ai effectivement l’impression de m’inscrire là dedans. Il y a aussi le danger du régionalisme, et ça peut aussi faire écho à des idées de droite très identitaires. je m’en méfie.

Ce qui est intéressant dans les biorégions, c’est que leur cartographie est quasiment infaisable. Elles se chevauchent toutes. Bassin versant*, paysage, géologie, identification : ce sont plein de couches qui se frottent et se superposent. Personne ne peut dire à quelle biorégion iel appartient. Pourtant, il y a un sentiment d'appartenance.

*Un bassin versant est une zone géographique de collecte des eaux pluviales par un cours d'eau ou par une étendue d'eau.

Propos recueillis le 3 avril 2024 à Chamberet

Brochure du Syndicat de la montagne Limousine.

Construire pour

400 ans

Brunelle Dalbavie

Après des études d'architecture et une première expérience en agence, Brunelle Dalbavie réalise que la pratique conventionnelle ne lui convient pas. Elle accompagne des projets d'auto-réhabilitation durant deux ans chez Terre de Liens, puis découvre le collectif Copeaux Cabana : un réseau de charpentier·es traditionnel·les. Cette expérience est pour elle une révélation. Elle passe son CAP charpente en candidate libre et devient maîtresse d'œuvre. Elle intègre la coopérative d'activités COP BAT en 2017 et s'installe en Corrèze en 2021. Elle conçoit et réalise des projets de construction en charpente traditionnelle et en matériaux biosourcés.

Nous avons contacté Brunelle sur les conseils de nos ami·es du collectif Panache. Chez ell·eux, nous avons trouvé un petit ouvrage dont Brunelle est l’autrice : Petit manuel dessiné de Bois de Brin. Elle nous y enseigne les bases de la physique du bois, et les particularités de cette méthode, qui s’oppose au bois de sciage par son simple équarrissage. D’abord entrevue lors d’un évènement de l’amicale Millefeux*, nous la retrouvons à la Brasserie de la Vézère. Le jeudi, l’endroit reste ouvert plus tard. On y croise des têtes connues.

*voir entretien Marion Dubreuil

Dans quel territoire pratiques-tu ? Qu'est-ce qui le caractérise et comment est-ce qu'il influence ton travail et ta manière de vivre ?

Brunelle: Le grand-grand territoire, c’est le massif central. Je me sens appartenir au massif central, même si ici on est sur le contrefort, parce que je viens du Puy-de-Dôme. C'est un territoire de montagne et moyenne montagne avec une géologie particulière. En Corrèze, il y a plein de petits territoires, ici à Uzerche, on est entouré·es par le plateau de Millevache mais nous sommes plus au sud, il y a une différence assez franche.

Ce territoire, je l'ai choisi. Du fait de mon métier. Je suis attirée par les territoires forestiers de moyenne montagne. Sur le plateau il y a des problèmes de coupe rase mais, ici, je considère qu’on est plutôt sur un territoire paysan. Il y a encore de toutes petites propriétés qui appartiennent à beaucoup de familles sans grandes superficies forestières.

Sur le plan humain, il y ’a une grande diversité de population locale et paysanne, aussi beaucoup de personnes qui viennent de la ville, un réseau artistique de jeunes, etc. Ma manière de travailler est bien comprise par ces réseaux là.

Tu as un parcours professionnel un peu particulier. Tu peux nous en parler ?

Brunelle: Après 6 mois de stages en agence qui m’ont convaincue de ne pas être architecte, un premier stage en charpente a été la révélation. Peu après, j’ai pris un an pour construire ma roulotte. Je me suis rendu compte que je savais très bien penser les choses mais pas les construire, ça a été une grosse claque. Je me suis vraiment confronté à la réalité : qu’est ce que c’est l'étanchéité à l’air ? à l’eau ? j’ai découvert les filières et ça m’a ouvert toutes les problématiques de la construction en matériaux naturels.

Ensuite, j’ai été dans le Sud Ouest, et j’ai été accompagnée par l’école des renardes - une école de charpentières - pour passer le CAP en candidate libre. Après, j’ai enchaîné des chantiers. Ces chantiers m’ont énormément formée mais aussi beaucoup abîmée. On a beau être dans des milieux alternatifs et avec des copains, c’est très masculin, on bosse beaucoup et on est mal payé·es. Tu travailles dans un contexte où d’abord on ne te fait confiance a priori, on a pas les mêmes conditions pour apprendre en tant qu’homme ou que femme.

Tu proposes une pratique traditionnelle radicale de la charpente. Tu a été jusqu’à abattre et équarrir le bois toi-même en forêt. Qu'est-ce que ça change pour toi au niveau architectural ?

Brunelle: En charpente traditionnelle, le gros de la conception se fait sur place. On est corporellement investi·es dans la conception, on est plusieurs, on a les matériaux en main. Le cœur de la conception architecturale, c’est la relation avec la matière et avec l’échelle. Aujourd’hui, tous les processus pour concevoir l’architecture nous mènent à de l’uniformisation et de la rectitude. L’ordinateur nous donne un tel rapport au détail et à la précision qu’on a l’impression de le maîtriser, mais je pense que c’est un leurre. Sur un logiciel, tu peux zoomer en permanence. Où est ton rapport à l’échelle ? Il y a quelque chose avec le dessin à la main qui nous aide à plein d’endroits. Je ne serai jamais architecte en faisant des dessins à la main pour de grands projets parce qu’on est trop loin dans le monde actuel pour accueillir ça. Mais à des plus petites échelles, il n'y a pas de problème. La charpente a besoin de côtes au millimètre, mais un dessin à la main suffit parce que la précision se fait au moment de l’épure, quand on dessine la charpente à échelle réelle ; En maçonnerie ou en paille, on est au centimètre ; En terre, ils n'ont même pas besoin de dessin. Là où il faut de la précision, c’est en rénovation.

Les artisan·es qui font de l’architecture sont ceux du gros œuvre : la maçonnerie et la charpente. En charpente, tu peux travailler sur les volumes, tu peux les modifier, ouvrir des lucarnes. Dans un pays à pierre, ce sont les maçon·nes qui font de l’architecture, dans un pays à charpente ce sont les charpentier·es.

Pour les architectes, ce sont des supers métiers de reconversion. Le gros biais des artisans et artisanes que je connais, c’est la conception. Nous, les architectes, on n'a pas d’appréhension par rapport au dessin, mais en sortant des études, on ne sait pas construire.

Je suis touchée par l’architecture vernaculaire parce qu’elle crée un lien direct avec la nature et les formes de la nature. Que ce soit pour la terre, la pierre, on a accès à quelque chose qui n’est pas lissé, pas uniformisé. Entre une charpente en bois, tout droite, rabotée, standardisée, et une charpente avec des formes naturelles, la qualité spatiale n’a rien à voir.

Pour la charpente traditionnelle, tu utilises du chêne ou du châtaignier plutôt que du Douglas ou de l’Epicea. Si toutes les forêts étaient gérées durablement - on entend par là sans coupe rase, et avec des essences variées - qu'est ce que ça changerait pour l'architecture, notamment vis-à-vis des produits et des quantités disponibles ?

Brunelle: Ça changerait mais ça ne suffirait pas, il faudrait les savoir-faire et l’artisanat qui va avec. Il y a des réseaux forestiers alternatifs qui disent qu’une forêt gérée durablement produit autant qu’une forêt monoculture en bois. On pourrait produire de la qualité. En Corrèze, c’est compliqué de trouver du bois de châtaignier ou de chêne. les savoirs faire disparaissent et les châtaigneraies dépérissent. On travaille dans un paysage de ruine.

Le bois qui sort des monocultures n'est pas de la même qualité et n'a donc pas la même durabilité. Le Douglas est récolté très jeune, il est plein d'aubier*, donc plein de sucre et il se fait bouffer par le capricorne. De l'aubier en charpente, c'est du jamais vu, il n'y a que notre époque qui fait ça.

Je ne veux pas travailler avec du Douglas de monoculture. C’est un choix écologique, mais aussi parce que le Douglas aujourd’hui est de mauvaise qualité. Travailler avec des échardes dans les mains et se dire que le bâtiment dure 50 ans, ça ne me va pas. Ça a un impact sur l’architecture conventionnelle mais aussi sur l’architecture écologique. Celle-ci ne durera pas 400 ans comme une maison en chêne. Et pourtant les gens pensent que c’est pour toute la vie et on leur vend comme tel.

*partie periphérique du tronc, jeune, donc plus tendre.

Tu sembles te projeter loin dans le futur ! Justement ça nous intéresse, on a un petit exercice prospectif à te proposer. Comment vois-tu le futur de l’occupation de ce territoire ?

Brunelle: Je le vois comme une redensification des campagnes, donc une ré-occupation de tous les logements vides et de toutes les résidences secondaires, des bourgs et des terres agricoles qui sont sur certains territoires délaissés ou occupées par une seule personne ou une seule entreprise. On a vu dans notre enfance les campagnes se vider, il y a eu un mouvement de réoccupation dans les années 70. Aujourd’hui je souhaite qu’il y ait à nouveau ce mouvement, en tout cas, il y a de la place.

Si ce mouvement est massif et rapide, il y a peut-être un risque de mal faire ?

Brunelle: Ce qui me fait peur, ce sont les postures politiques des communes qui ne sont pas préparées à ça. Par exemple, les communes qui génèrent de la zone pavillonnaire en village. Le problème, ce n'est pas que des gens arrivent, c’est cette réponse-là. D’une commune à l’autre, ça peut être des logiques très intéressantes de réoccupation de bourg mais aussi des choses catastrophiques. Je n’ai pas envie de me dire que ces ré-occupations sont un risque, parce que les campagnes en ont besoin. Il y a aussi besoin qu’il y ait un changement de mentalité de la part des nouveaux habitants. Autant je pense que parmi les populations des villes, il y en a qui sont prêtes à vivre dans des maisons de bourg mitoyennes et sans jardin - il y en a en masse donc ça tombe bien - mais il y a encore ce rêve idyllique de la campagne avec son terrain autour. Celles et ceux qui ont ce rêve là n'arrivent pas à trouver leur bonheur dans les bourgs. Il y a besoin de changement de mentalité pour que les centres soient réoccupés.

Il y a un courant qui nous intéresse - le biorégionalisme - qui a réfléchi à la question de la réoccupation des territoires ruraux. Une façon “d’organiser la décroissance”. Est-ce que tu es familière avec le concept ? quels intérêts et/ou limites tu trouves à cette approche ?

Brunelle: Le biorégionalisme est juste une manière que peut avoir notre époque de nommer quelque chose qui en soi est assez évident. Je me retrouve complètement là-dedans. Ma manière de penser, mon métier, sont inspirés des logiques préindustrielles.

Le biorégionalisme décrit l'ère préindustrielle, réactualisée avec le fait qu'aujourd'hui il y a d’autres réalités, d’autres logiques qui font autorité sur nos manières de vivre. On a besoin de le renommer et d'en redéfinir les contours, parce qu’il n’y a plus cette évidence. De la même manière qu’on nomme le bioclimatisme qui n’est pas grand-chose de plus que la maison paysanne qui a été un petit peu pensée.

On te rejoint sur ce point. En revanche, le biorégionalisme, c’est aussi une gouvernance partagée, proche de l’anarchisme. On ne peut pas tout à fait dire que ça ait toujours été comme ça.

Brunelle: S’il y a bien un endroit où je ne prône pas les logiques paysannes, c’est la gouvernance, historiquement très verticale et patriarcale. Le type de gouvernance impacte la manière dont on a de se rapporter au paysage, aux terres, aux vivants. Réfléchir à la gouvernance, c’est aussi réfléchir à la manière dont on se rapporte à l’altérité. Le thème de la gouvernance peut ouvrir beaucoup d’idées sur la gestion du commun, des forêts, etc.

Propos recueillis le 11 avril 2024 à Uzerche.

Taille à la hache en charpente traditionnelle. les ateliers du Bois d'arbre.

Atelier Pour un Vannier. Les atelier du Bois d'arbre.

Les hors-sol

Igor Janody

Igor Janody se définit comme artisan du bois sous tous ses états. Il a trois formations : en menuiserie, charpente et bûcheronnage. En arrivant en Corrèze, il crée l'association Forêver qui a pour but de réaliser des chantiers forestiers selon ses valeurs sans subir les contraintes du marché.

Nous avions déjà rencontré Igor lors d'événements organisés par le collectif Panache. Il a habité chez ell·eux pendant quelques mois. Ça se voit tout de suite : son domaine, c’est le bois. Grosses bottes, salopette, tronçonneuse à l’arrière du camion. Il sortait tout juste d’un chantier de bûcheronnage pour l’entretien. Il y retournera peu après.

Dans quel territoire pratiques-tu et qu'est-ce qui le caractérise ?

Igor: Ici, on est sur les contreforts ouest du plateau de Millevaches. C'est une dalle granitique, avec un sol très mince. Le sol est pauvre avec tout ce qui va avec - du radon* par exemple. Il y a eu un enrésinement du plateau, avec le fond national qui a fait des plans, avec de l’épicéa puis du douglas. Les contreforts reçoivent les nuages d’Atlantique et toute la flotte qui arrive, la Vienne ou la Dordogne sont influencées par la gestion de l’eau ici. C’est un territoire lié à la mer mais en même temps accroché au Livradois et à l’Auvergne pour leurs valeurs forestières.

Il y a aussi beaucoup de néoruraux. Ils se sont installés là parce que le foncier ne se vend pas cher, on n'a pas besoin d'être implanté ici où d'y avoir de la famille pour accéder à la terre.

*Gaz radioactif naturellement présent, particulièrement dans les sous-sols granitiques et volcaniques.

Comment est-ce qu'il influence ton travail et ta manière de vivre ?

Igor: Je ne me sens pas particulièrement appartenir à ce territoire. Où que je sois, je vais vite me fondre dans les réseaux sociaux - les vrais - et je vais me lier au territoire et aux gens qui y sont. Pour moi ce qui compte, c’est le rapport entre les gens et avec la nature. Ces choses qui règlent ton quotidien et qui font que tu es bien. Je ne vais pas me dire du Limousin. Pour autant, je défends les causes de la région.

L’humain est une espèce assez nomade qui a conquis la planète. On est allé sous toutes les latitudes et, à chaque fois, il a fallu se réapproprier les codes de la nature locale. Et à côté de ça, il y a des humains hors sols qui habitent depuis des dizaines d’années à un endroit et ne le connaissent pas.

Aujourd’hui tu peux t’approvisionner de tout, de n’importe où. Il n’y a plus la même nécessité de connaître sa région. Il y a un lien clair et net entre les humains hors sols et le réchauffement climatique. Les hors-sol, c'est eux les perchés. Que l'on n'inverse pas les rôles.

Avec tes métiers, tu dois avoir une bonne vision de la filière bois. On en est où, aujourd'hui ?

Igor: En arrivant, ça m’a fait quelque chose de passer de Paris où j'achetais du bois chez le grossiste, à ici où le bois part vers ces mêmes grossistes. Aujourd’hui, on perd énormément de savoir-faire dans le cloisonnement des métiers. Construire une charpente, c’est aussi savoir comment le bois a poussé. J’ai trois formations dans le bois : menuiserie, charpente, bûcheronnage. Je voulais revenir à la source de la matière. L’analyse que j’ai eue assez vite, c’est qu’il y a une charnière dans la filière : la scierie. C’est les besoins de la filière qui vont faire qu’on coupe autant. Le mauvais comportement de la filière aujourd'hui, c’est la responsabilité des méga-scieries. Car les petites s'alignent.

On est dans une société du moins cher. J’ai réfléchi à des choses, comme de créer une case comptabilité « nature » à rajouter dans le devis et dans la comptabilité d’une entreprise. L’outil entreprise est compliqué pour aller vers ce qu’on veut, vers l’écologie; l’entreprise n’est pas adaptée pour aller vers des chantiers à cheval par exemple, parce que c’est pas rentable. Il nous manque des outils économiques. On a que le label, qui est juste la réponse des industriels à une inquiétude du consommateur.

Pour améliorer l’état des forêts, est-ce que tu penses qu’elles pourraient être des communs, géré collectivement ?

Igor: Le Limousin, c'est 95 % de forêts privées qui sont - comme le reste - en monoculture. Elles ont été hyper influencées par les subventions, par l’État. Mais quand on voit comment le management détruit les valeurs de l’ONF, ce n’est pas si mal que la forêt soit privée. La propriété privée laisse des gens décisionnaires, c’est une façon de responsabiliser chacun et de décentraliser les décisions. Par contre, il faut mettre fin à la démesure et interdire de posséder plus de 100 ha par personne morale ou physique.

Dans des terres à cultures forestières - le Jura ou dans l’Est par exemple - les gens avaient une forêt, c’était leur livret A. Quand t’as un mariage, une maison à construire, tu coupes des arbres pour les revendre ou construire. J’ai vu des expériences de gestion associative commune qui commencent. C’est bien courageux, mais on revient souvent à des problématiques de pouvoir et d’égo, et ça prend énormément de temps.

Forêt domaniale de Larfeuille.

Coupe rase en Corrèze

Comment est-ce que tu vois l’avenir de l’occupation du territoire ?

Igor: A l'avenir, pour les déplacements, je vois des grandes aventures, peu, mais fortes. Des grandes transhumances, des voyages de 6 mois. Fini les week-ends à Lisbonne. Peu de déplacements, même locaux. Une fois par mois pour aller au marché. Et tu poses tes clés de voiture.

Notre cadence de vie est trop basée sur le pétrole. Et la limite de tout ça c’est que le temps c’est de l’argent. L’argent c’est du pétrole et le pétrole c’est du temps. On a eu un budget temps de 200 millions d’années de compression de bois morts, et on est en train de tout cramer. On du pétrole dans le limousin ? Alors pourquoi on est biberonné au pétrole ?

Il y a aussi un sujet sur l’habitat. Ce hameau [chaverivière, Corrèze], c’était un village. Il y a 3 fermes, avant il y avait 10 personnes par ferme : 30 personnes. Tu avais une autre puissance d’action sur l’environnement. En huile de coude et pas en pétrole. Aujourd’hui, le voisin est retraité, il n'habite plus là. Il a un tracteur, une tronçonneuse… Il a extrait la moitié de la Corrèze pour avoir tout le matos dans sa grange. Et c’est le cas de tout le monde ici, y compris les néoruraux. Tout le monde a un atelier complet de menuiserie chez lui, alors qu’on pourrait partager.

Avec l’habitat léger, je vois une belle transition. C’est quelque chose qui permet de retrouver de la densité dans les fermes existantes tout en respectant le besoin d’intimité nourri par notre société individualiste. Mais en corrèze il y a un arrêté qui est passé pour “mettre fin à la cabanisation”.

Il y a un courant qui nous intéresse - le biorégionalisme - qui prône justement une redensification des petits bourgs, villages, hameaux. Une vie plus située. Est-ce que tu es familier avec le concept ? quels intérêts et/ou limites tu trouves à cette approche ?

Igor: Oui au biorégionalisme, pour que l'on soit mis en face de notre environnement direct. Les pierres, les ardoises ou tuiles, les bois de construction, les ustensiles adaptés à nos quotidiens, les techniques artisanes, nos aliments du quotidien...Qu’on prenne le temps de vivre, de s’attacher, de comprendre, d’apprendre, d’observer. Ainsi, la démocratie radicale apparaîtra sans effort, naturellement, car les gens seront concernés par ça concrètement.

Pourquoi on n'a pas tous un couteau pour greffer sur nous ? Tu te balades le long d'un chemin, tu vois un merisier, tu greffes une branche de cerisier : cinq ans plus tard, il y a des cerises. Ça, c’est une lutte pour la vie et contre le hors-sol

Tu changes ton quotidien pour avoir un effet bénéfique et désintéressé plutôt que de planifier et rentabiliser. à la fin, ceux qui vont perdre c’est les hors-sols. Les autres, ils se débrouillent

Le biorégionalisme est une éco-logique dont on a pu s'affranchir grâce aux énergies fossiles.On sera obligés d'épouser à nouveau cette logique si on remet en question nos styles de consommation. Tu veux savoir comment va apparaître le biorégionalisme ? tu motives les raffineries à faire grève. Une vraie grève d'un an.

Propos recueillis le 10 avril 2024 à Chamberet

Se démétropoliser

Alphonse Armant

Laura Baruch

Pauline Fontanel

Robin Armant

Collectif Panache

Pauline Fontanel, Laura Baruch, Alphonse Armant et Robin Armant forment le collectif PANACHE. L’acronyme « Pour une Autonomie Non Autarcique Choisie Heureuse et Écologique » résume leur manière de fonctionner et de voir le monde. Installé·es à Chamberet en Corrèze depuis 4 ans, ils rénovent un ancien corps de ferme, organisent des chantiers participatifs, cultivent leurs parcelles et produisent des boissons fermentées sans alcool.

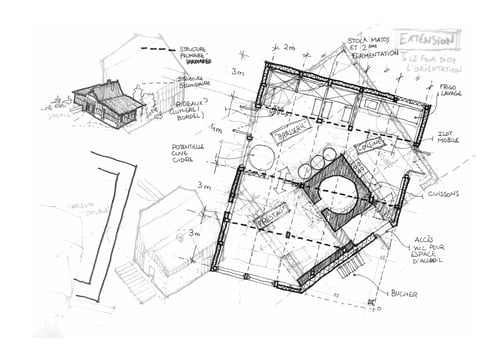

L’entretien avec les membres de Panache clôture nos deux semaines à leurs côtés, durant lesquelles nous avons conçu avec elles et eux le bâtiment qui accueillera leur fermenterie. Près du poêle, l’ambiance est détendue. Cet échange est très important pour nous, parce qu’il aborde des sujets qui nous touchent personnellement.

Dans quel territoire habitez-vous, et qu'est-ce qui le caractérise ?

Laura : On habite en Corrèze à la limite des trois départements qui constituent le plateau de Millevache: Creuse, Haute-Vienne, Corrèze.

Alphonse : C'est un territoire de moyenne montagne

Robin : Ce qui ressort le plus, c'est le sol, le granit et l'effet de foehn. Il pleut beaucoup. Finalement, l'altitude concerne plutôt les gens qui sont sur le plateau. Nous, sur les contreforts, c’est plutôt le sol acide.

Alphonse : Il y a aussi la végétation, on est dans un endroit qui se définit par sa forêt.

Laura : Une forêt surtout économique, avec beaucoup de résineux.

Robin : Cette sensation forestière plaît aux touristes. Mais en habitant là et en sachant ce que ça veut dire - monoculture, coupe rase, - ça donne un côté antipathique au paysage.

Comment est-ce qu'il influence votre quotidien et votre manière de vivre ?

Laura : On a des bottes dans l'entrée.

Robin : Oui, il y a l’aspect fonctionnel et technique représenté par les bottes, mais on est aussi très influencé·es par le fait que la roche est affleurante. Ça va avoir plein de conséquences pratiques, comme le fait qu’on ne peut pas vraiment creuser de cave. Cet environnement-là est lié à une culture paysanne très pauvre. C'était une région qui n’avait pas de richesse liée au sol : c'était assez précaire, les gens vivaient avec peu, il n'y avait pas d'arbre, c'était dur de se chauffer, on faisait peu de culture, il n'y avait que des moutons. Ça a fait qu'il y a plein de néo-ruraux qui sont venus s'installer dans ce territoire délaissé. Aujourd'hui, on a des outils pour s'émanciper de ces contraintes que les gens ont subi pendant longtemps. En termes de type de culture on fait un peu ce qu'on veut, mais avec des rendements que les gens trouveraient absurdement bas. Par contre, ce qui influence le plus notre quotidien, c'est le côté social. Il y a une énergie humaine qui émerge de la pauvreté de ce territoire.

Au moment de quitter Paris, comment est-ce que vous avez décidé de vous installer ici en particulier ?

Laura : On avait des critères climatiques qui nous ont amenés à chercher dans le massif central.

Alphonse : Il y avait la sécheresse à l'est. Et dans l'axe nord-sud, c'était plutôt l'éloignement de nos proches qui a joué.

Laura : On avait notre tableau avec nos critères et ,de mémoire, ici il n'y avait rien de rédhibitoire. On a trouvé ça beau. La maison, le chemin pour aller en ville, les gens accueillants et gentils, etc. Les critères rationnels étaient remplis : avoir un bâti habitable, au moins deux approvisionnements en eau, des fruitiers, 5 hectares de terrains.

Pauline : Quand on est arrivé·es, c'était le deuxième confinement. On ne connaissait pas le plateau de Millevache. Pendant longtemps, on n'a croisé personne et d'un coup on a rencontré les copains et copines de l'Amicale Millefeux et ça a ouvert la porte sur tout le plateau. C'était une vraie surprise.

Robin : Les critères qui font que nous sommes arrivés ici, ce sont les mêmes critères qui ont fait que beaucoup d’autres néo-ruraux sont venus. Pour ce qu'on cherchait et avec le budget qu'on avait, il y a peu d'autres endroits en France.

Pauline : Je nuancerai quand même ce point. J'ai rencontré plein de gens qui ne sont pas là par hasard.

Laura : Oui, il y a plein de gens qui choisissent le plateau pour des raisons politiques et qui vivent le plateau comme un endroit rude, ce qui n'est pas notre cas. On a mis du temps à rencontrer des gens qui avaient un projet agricole, il n’y en a pas tant que ça.

Robin : Il y a aussi le maquis limousin. Moi ça m'a un peu interpellé quand je suis arrivé. Il y a cet esprit de résistance qui fait écho avec les luttes d’aujourd'hui.

Vous avez adopté très vite une manière de vivre en lien avec ce contexte très précis. Est-ce que vous pourriez dire aujourd’hui que vous “venez d’ici” ?

Pauline : Sans trop y réfléchir, je dirais que je viens du Doubs, de l’Ain. Je me sens habiter ici à 100 %, mais je viens de chez mes parents. Je n'aspire pas du tout à me sentir “d'ici”, mais d'y vivre et de m'y sentir pleinement intégrée. Ça m'enthousiasme de me projeter à très long terme.

Laura : Il y a une aspiration à comprendre mon lieu de vie et mon environnement. Ce qui me permet de comprendre ici, c’est d’avoir compris d’autres endroits et de les mettre en lien.

Robin : J'ai l'impression que cette curiosité qu'on a pour notre environnement, on l'aurait eue n'importe où. La question c'est plutôt “pourquoi je ne l’ai jamais fait avant ?”. Moi - contrairement à Pauline - je me sens venir de Corrèze. Parce que venir du Val de Marne, c'est nul. À la fois, socialement, ce n'est pas bien vu en zone rurale et puis je n'ai rien à raconter sur ce département. C’est la première fois que je découvre un territoire et que je m’y accroche symboliquement. J’ai la sensation de venir d’ici parce qu’avant j’étais de nulle part.

Alphonse : Aussi parce que le contexte naturel de la du Val-de-Marne est dur à conceptualiser, parce qu’il est complètement urbanisé.

Robin : Ici, j’ai l’impression d’appartenir à un territoire et c’est aussi grâce aux gens qui ne me font pas ressentir que je viens d’ailleurs.

Avant d’arriver ici, vous avez habité quelques années en colocation à Paris. Comment votre vision de la métropole a-t-elle évolué depuis votre installation ?

Pauline: à chaque fois qu'on va en métropole, on parle beaucoup des émotions que ça produit. S'il y avait pas les copains et copines je n'irai pas dans ce genre de villes. On a un quotidien très différent des personnes qui y vivent. C'est de moins en moins évident de trouver des temps communs. C'est fatiguant la ville.

Laura : Maintenant que j'ai expérimenté la vie dans le collectif, je trouve ça difficile de passer du temps dans des métropoles où je ne peux pas prendre en main mon existence. J'ai juste l'impression que tout ce que je peux faire, c'est me plugger dans ce système-là et être sous perfusion de la métropole. Je trouve ça dur de comprendre qu'il y ait des gens qui vivent là-dedans par choix.

Robin : Quand je reviens à Paris, je suis effaré. Il y a ce désemparement urbain : ma seule activité sera de voir des gens et de consommer des choses dont je n'ai aucune idée de la provenance. Il y a aussi un décalage avec les proches. Cet effarement que je ne peux pas partager. J’ai deux potes qui vivent en ville et qui sont dans un processus de dé-métropolisation, et qui veulent faire un reportage sur les néoruraux. Plus j'y pense, plus je me dis qu'il faudrait interroger les gens qui vivent en ville et savoir pourquoi ils ne la quittent pas. Pourquoi cette vie contrainte. Il y a mille raisons qui vont beaucoup plus loin que "j'aime bien mon taf". Il y a des trucs beaucoup plus ancrés et que j'aimerais bien connaître. Certains de nos potes ne viennent pas beaucoup ici, on a la sensation de les perdre.

Le technotope - c’est-à-dire la ville - est un décor de théâtre qui masque l’impact que l’humain a sur l’environnement, ce qui le pousse à se déresponsabiliser. En emménageant ici, mes standards écologiques ont changé. Je me sentais illégitime d’être en ville donc je compensais avec des écogestes. Les éléments naturels ici sont bien plus forts et te remettent à ta place d’humain. Chaque journée ici dépend du monde extérieur. En ville, la météo a très peu d’impact sur ton quotidien.

Croquis de conception de la fermenterie. Jeanne Vincent & Théo Mondot.

Jusqu’ici, une grosse partie de votre activité a été dédiée à la rénovation de la ferme. Vous faites appel à des artisan.nes, des constructeur.ices. Comment ça se passe, et quel est votre rapport avec le métier d'architecte ? Il a encore une place dans cette pratique ?

Laura : On est dans l’autoconstruction. Il y a eu des trucs très techniques et difficiles à mettre en œuvre qu'on a réussi à faire parce qu'on était accompagné·es par des artisan·es et des gens expérimentés. Je pense à Antoine, un constructeur qui nous accompagne depuis notre installation, mais un architecte aurait pu aussi remplir ce rôle.

Pauline : On a le réflexe, maintenant. On n’hésite pas à demander des conseils aux personnes ressources qui nous entourent : maçon·nes, charpentier·es, architectes…

Alphonse : Antoine remplissait le rôle de l'architecte. Ce que les architectes ont que n'ont pas tous·tes les artisan·es, c'est une vision globale “tous corps d'état” et Antoine avait ce truc-là. Pour moi, l’architecture, c'est avoir une vision holistique du bâtiment. Je vois très bien ce que les architectes pourraient apporter dans des projets collectifs comme le nôtre. En revanche, la plupart ne peuvent pas payer pour avoir ce service.

Robin : Je trouve ça marrant que sur une question sur le rôle de l'architecte on cite autant d'artisans et artisanes. Le rôle de l'architecte dans la société est décrié. Antoine, qui est vraiment central dans notre appropriation de savoir et de mise en œuvre, déteste les architectes et le monde paysan s'est construit sans architecte. Ce que je comprend de votre question, c’est de savoir si l’architecte a une place dans un monde demain avec plus d’autonomie, d’autosubsistance et de savoir-faire paysans. Parce que l’architecture ne fait pas partie des savoir-faire paysans.

Laura : Je trouve ça quand même risqué de prendre les savoir-faire paysans comme référence. Tous les néo-ruraux n’ont pas hérité de ce savoir-là et n’ont pas l’entourage familial pour leur apprendre.

Pauline : Sans compter que ce savoir-faire s'est perdu chez beaucoup de paysans et paysannes aussi.

Robin : Je pense quand même qu’il y a aussi un problème lié à une rupture de classe dans ce métier, avec des exécutant·es qui sont dans le concret et des concepteur·ices qui intellectualisent des choses qui n’ont pas forcément besoin de l’être. Faire appel à un architecte peut être vu comme un luxe. Je trouve ça trop bien que vous soyez venu nous aider [à concevoir la fermenterie] parce que ça nous fait voir aussi à quel point il y a plein de choses qui sont précieuses dans le métier d’architecte. À mon sens, il y a un problème sur la façon dont les architectes interviennent dans le monde du bâtiment. Ce qui fait qu'on s'en passe alors qu'on aurait à y gagner. Il y a un truc à créer, et le projet de permanence architecturale de Marion* en fait partie. Par contre je trouve parfois bizarre de l’appeler “permanence architecturale”. J’appellerai ça "permanence des savoir-faire de l’habitat" pour y faire intervenir architectes et artisans au même niveau.

*voir entretien Marion Dubreuil

Vous avez déclaré dans votre manifeste vouloir être indépendant·es du système thermo-industriel, vous en êtes où, quelle est votre plus grosse difficulté?

Laura : Cette phrase est dans le manifeste, mais on ne l'honore pas. On utilise notre voiture presque quotidiennement. Je n'envisage pas de vivre comme ça sans véhicule, à partir du moment où je construis et que j'ai des relations sociales avec d'autres gens que le collectif. Ça ne m'effraie pas, parce que je pense que si un jour on doit s'en sortir sans la voiture, ce sera possible, mais ça me pèse. Si ça devient trop coûteux, je saurais faire en sorte que mon bien-être ne soit pas réduit à cause de la voiture.

Alphonse : Ce qui est engageant dans ce que dit Laura, c’est qu’on sait comment on ferait, par exemple pour transporter le bois on utiliserait un âne ou un cheval. Le pétrole nous donne ce temps dont il est maître, c'est un accélérateur de tout. On n'a pas le temps d'éduquer un cheval, mais on sait où le trouver et qui nous apprendrait à le diriger. La traction animale serait un remplacement pour plein d'usages de la voiture. On y a pensé, on ne fait pas l'autruche.

Robin : Il y a effectivement le besoin de force mécanique mais aussi les déplacements liés aux loisirs : la chorale, la fanfare, bien vivre c'est aussi ça. Quand je raconte ma vie ici à des gens de l'extérieur, c'est le rêve ; quand il s'agit d'évoquer un point négatif, c'est la voiture. Ce que je dis à ces gens, c'est de venir. Parce que plus on aura de monde ici, moins on aura besoin de la voiture. On est dépendant de la voiture que par manque de densité de population. On est obligé·es de faire des rencontres à 30 km de chez nous. Les fanfares, il devrait y en avoir dans tous les villages. Ce point négatif pourrait disparaître s'il y avait une réelle démétropolisation.

Alphonse: Une des difficultés, c'est que personnellement je n'ai pas totalement fait la transition vers une vie de sobriété parce que j'ai encore un revenu de classe moyenne. Du coup il y a plein de choses que je m'autorise aussi parce financièrement je peux.

Robin : Et il y a encore autre chose, c'est la santé. C'est par là que le système industriel tient tout le monde. Ce n'est pas notre impact carbone le plus gros, mais ça nous rappelle qu’il y a des choses à perdre aussi là-dessus.

Il semble y avoir un gros sujet autour de la mobilité pour réoccuper durablement les espaces ruraux. Face à une descente énergétique, comment vous envisagez ce futur ? Qu’est-ce qui vous semble désirable ?

Alphonse : Je me vois dans une zone qui serait accessible en mobilité douce. Ce serait bien de retrouver une densité qui nous permet d’avoir une vie sociale sans prendre la voiture. j'ai l'impression que le maillage existe. La Corrèze est le département avec le plus de routes par habitant. La répartition de la population avait l'air bien avant. Ce qu'on appelle aujourd'hui des hameaux, c'étaient des villages.

Robin : Il y a cette crainte que la population urbaine ne tienne pas à la campagne. Ici, il y a le bâti, il y a les infrastructures, mais il n'y a pas les emplois et pas le culturel. Il y a tout et rien en même temps. Nous, ça nous suffit, mais on se contente d'un RSA. Impossible de gagner un 2000 euros par mois comme beaucoup de gens le souhaiteraient. S’ils se démétropolisent, les gens des villes vont devoir rétrograder socioprofessionnellement. Le cadre, c’est un métier d’urbain.

Laura : Pour moi, ce n’est pas un point noir qu'il y ait peu de monde à Chamberet, c’est bien que ce ne soit pas le territoire d'accueil de toute la néoruralité. Sur le plateau - où il y a beaucoup de néoruraux - il y a des conflits qui naissent parce qu’il y a une masse critique de nouveaux. Il faudrait que la réoccupation du territoire se fasse de façon progressive.

Pauline : On a ce projet de café asso qui nous semble un idéal de lieu de rencontre.

Robin : Dans le café asso, il y a aussi un truc de repas, c'est la base pour créer un lien entre les gens. Ça peut être un lieu politisé et politisant. L'enjeu c'est pas tant de faire venir des gens, parce que j'ai l'impression que ça se fera plus facilement qu'on ne croit. L'enjeu c'est comment tu évites la colonisation urbaine. ça parait hyper compliqué à gérer. Nous j'ai l'impression qu'on a bien géré notre coup, on est un peu les hippies de Chamberet, tout le monde nous aime bien on est pas dérangeant·es. Le café asso c’est clairement un élément de réponse. Il y a plein d'interventions que je fais à Paris que j'aimerai bien faire ici et ça donnerait un cadre. Ce genre de lieu a un gros potentiel mais ça peut aussi être clivant.

Alphonse : Attention, ce serait réducteur d'imaginer la réoccupation du territoire seulement par des néo-ruraux, sous entendu “gauchiste”. Ça ne se repeuplera pas qu’avec des gens de gauche.

Robin, tu parles d’abandonner le statut de cadre. Il faudrait plus de métiers d’artisanat ?

Robin : Il y a un besoin massif de paysan·nes. Mais on n'est pas certain·es que l’agriculture doit se maintenir dans cette répartition de la charge, c’est-à-dire avec des paysan·nes qui font toute la nourriture et les autres qui font autre chose. Tout le monde fait sa vaisselle, tout le monde fait la lessive : tout le monde devrait faire un minimum de légumes.

Mais ça demande du temps au moins pour se former, non ?

Alphonse : Avant, dans le monde paysan, faire tes légumes c'était aussi simple que faire la vaisselle, parce que tout le monde le faisait et tu apprenais ça de ta famille. Ça s'est perdu en une génération. Autour de chez nous, on a la chance qu’il y a encore des très vieux qui ont toutes ces réponses. Le vieux derrière la colline, il sait quand planter les tomates.